企業や公共団体では、さまざまな業務端末やモバイル機器が日々ネットワークに接続されている。これら多数の端末は一つ一つが情報の入口、出口となり、大切な情報資産を抱えている。さらに、業務のデジタル化や在宅勤務といった働き方の多様化によって、職場内外を問わず無数の端末がネットワークとつながるようになった。その結果、端末がサイバー攻撃の影響を強く受ける「エンドポイント」となり、これらを守ることが情報セキュリティでの重要な課題になっている。悪意を持った第三者による不正アクセスや情報窃盗、マルウェア感染を目的とした攻撃手法は数多い。

中でも、メールに仕込まれるファイルや業務利用機器を経由した感染など、利用者が日常的に触れるエンドポイントが標的とされる例が多発している。一端でもこうした不正を許してしまえば、端末から内部ネットワークにウイルスがまん延したり、重要な情報が流出する危険が高まる。そのため、エンドポイントに対するセキュリティ対策の徹底が必須となる。従来はウイルス対策ソフトを各端末に導入し、既知の脅威を検知・隔離するやり方が中心だった。しかし、攻撃者は日々進化し、未知の不正プログラムや偽装されたマルウェアを用いた攻撃を繰り返している。

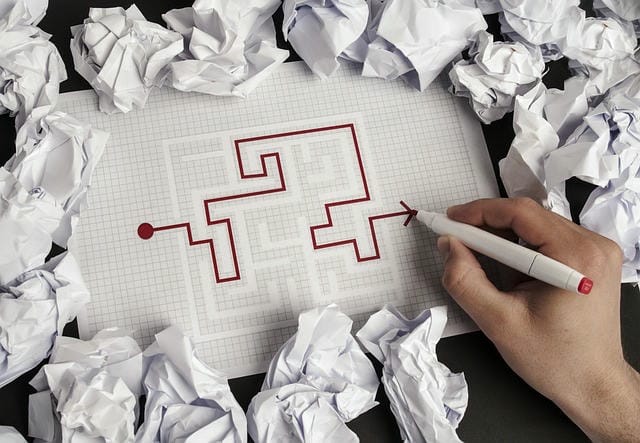

加えて、システムの脆弱性を狙った不正なアクセスや、業務担当者自身のミスを悪用する手口など、単にウイルス対策ソフトだけでは対応しきれない多様なサイバー攻撃が増加している。したがって、エンドポイント防御の根本的な仕組みの見直しが求められる状況となっている。進化する攻撃手法に対抗するため、エンドポイントを守るための対策も複数層のアプローチへと変化している。例えば、新種のマルウェアに即時対応できるよう、端末そのもののふるまい監視や、ネットワーク通信の解析、不正な動作の自動遮断機能を取り込んだ防御方法がある。そして、管理者が常時全端末の状況を把握し、疑わしい動きが見つかった場合には自動的に隔離するなど、リスクの最小化に向けた迅速な対応が可能となっている。

また、社内ネットワークの構成自体もセキュリティ強化のために最適化が進み、特定の端末だけが重要な情報へアクセスできるよう権限制御を細かく設定する例や、端末が物理的および論理的に区分される体系が整えられている。こうした構造化によるセキュリティは、仮に一つの端末が不正アクセスを受けても、他のシステムや機器に攻撃が広がるのを最小限にとどめる働きがある。端末を効果的に防御するためには、全ての利用者が安全意識を持つことも不可欠となる。不正なメール添付ファイルの開封を慎重に行い、疑わしいアクセスの兆候に注意を払うとともに、パスワード管理を徹底するなど日頃の運用面での意識向上が求められている。定期的な端末のアップデートや、認証手順の強化なども有効であり、セキュリティ基本対策としてとても重要である。

さらに、管理者側ではすべての端末がどこに接続され、誰がどのように利用しているのかを一元管理することが必須である。万一サイバー攻撃を受けた場合でも、被害拡大を食い止めるために素早く不正な端末を特定・隔離し、状況を正確に把握できるシステム基盤が必要とされる。ログ(操作履歴)の取得やアラート通知機能の活用、不正挙動の自動検知システムなど、多層的な備えを組み合わせることによって対応力を高めることができる。サイバー攻撃者の手法は高度化する一方であり、エンドポイントの防御体制は絶えず最新の攻撃例に合わせて更新・強化していかなければならない。新たな攻撃パターンが発見され次第、管理者や利用者双方がそれに適合した防御手順を採用する意識改革も不可欠である。

自治体や各種組織で予定されるセキュリティ訓練や被害事例の周知徹底なども、安全な運用体制を維持するうえでは有効である。耐性の強いエンドポイント防御を実現するためには、技術的対策、運用面の工夫、教育といった多方面からの取り組みが不可欠であり、個人・組織どちらにとっても継続的な対応が求められている。サイバー攻撃の脅威はつねに進行中であり、一度でも不正侵入が成功すれば莫大な損害や信用失墜につながる可能性が高いため、端末防御の最前線を守るための不断の努力が欠かせない。情報セキュリティにおける最重要課題の一つとして、これからもエンドポイントの安全性確保と、そのための最新手法・運用知識を取り入れることが大切である。企業や公共団体における情報資産の保護において、エンドポイント、すなわち端末のセキュリティ対策は極めて重要な課題となっている。

活用される端末やモバイル機器の増加、働き方の多様化によって、ネットワークに繋がる機器が職場外にも拡大し、攻撃者の標的となるリスクが高まっている。従来のウイルス対策ソフトだけでは対応しきれない新たな攻撃手法が増加するなか、防御策も多層的なアプローチへと変化しつつある。たとえば、端末のふるまい監視や通信解析、不正検知時の自動隔離などが導入されており、管理者が常時全端末の状況を管理し、迅速な対応が求められる。また、限定的なアクセス権設定やネットワークの区分化によって仮に被害が発生しても影響を最小限に抑える工夫も重要となる。加えて、利用者自身のセキュリティ意識向上や、パスワード管理、定期的なアップデートといった基本的な対策の徹底が不可欠である。

管理者は端末の利用状況を一元管理し、不正アクセスが検知された際に迅速な把握・隔離ができる体制を整える必要がある。こうした技術的対策、運用、教育を組み合わせた継続的な取り組みが、常に進化するサイバー攻撃からエンドポイントを守るためには不可欠である。